2006.08.22

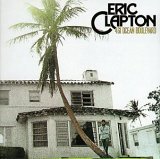

461 Ocean Boulevard

僕の高校は高台にあった。野球ではちょっと全国的に有名になった高校だから、君も知ってると思う。門の手前には、長い石段があり、みんなはそこを「遅刻坂」と呼んでいた。その石段に散った、桜の淡いピンク色のじゅうたんを踏みしめて登るのも2度目の春だった。じゅうたんといってもふわふわした心地よいものではなく、雨の日などは醜く汚いだけだったし、その頃の僕は春の雨も桜も嫌いだったからね。毎日毎日、濡れて汚れた花びらを踏んで歩いたから嫌いになったのかもしれない。まあ、そんなことはどうでもいいことなんだけれど。とにかく学校生活にも慣れ、新しい親友も何人かでき、いくつかの恋をすごし、悪い遊びも少しは覚えた。そこら辺にいる「高校生」を正しくすっかりしてたというところかな。

学校は楽しかったよ。でも、倫理の授業だけは許せなかった。「嘘をつく先生」という生き物を見たのは後にも先にもあの時だけだったからね。テストに答えを一切書かず「倫理の授業の意味や価値を教えてくれ」と書いたら赤点ぎりぎりだった。笑えるだろ。生物の時間は、仲間内では「早弁の時間」と呼んでいた。やたらと蟻に詳しい先生だった。でも数学と物理は、謎解きのようで面白かったし、英語や古語は田舎者の僕に別世界を見せてくれたよ。で放課後はと言えば、自分が何をすべき時なのか真剣に悩んだ末、受験勉強を理由にテニス部を退部し、友人の家にたむろしてはロックに明け暮れていた。友人たちはタバコを吸いながら賭け麻雀に興じていて、僕はといえばそんな彼らを見ながら、ツェッペリンやパープルに酔いしれていた。そう、僕はその頃から賭け事が嫌いだったんだよ。

そんな僕がそんなある春の日に、恋をした。いや、正確に言えばまたひとつ恋愛ごっこを始めたと言うべきかも知れないなぁ。いずれにしても、特定の女子高生と付き合いを始めることになったんだ。でもきっかけが、今となってはまったく思い出せない。僕から告白した記憶はないし、彼女がそんなことをしたような記憶もはずもない。彼女は地元の開業医の子女で、同じ高校の同級生、自宅の3階が彼女の部屋だった。それはそれはそれは立派な邸宅だった。車は外車だし、家には美しいお母さんと確か小さい犬もいた。彼女の部屋は質素で、ベッドのピンとした白いシーツがまぶしかった。

彼女のことをもう少し書こう。「繊細」と言う名前の人間がいるとしたら、それは彼女のことだったに違いない。確実に120%彼女は繊細であり、文字通り「ガラス細工」のような少女だった。大声を出したら、一瞬にしてばらばらになってしまうような、そんな怖さ危うさがあった。さらさらとした長い黒髪、大人びた薄い唇、つぶやくような声、まぶしそうに細める目、抜けるように白い肌。青いインクの手紙の文字は、これまで見たこともないような美しく流れた、大人の女性の筆使いだった。「好き」と書かれた文字がやけにまぶしかったことを、今でも鮮明に覚えてる。

しがないサラリーマンの家に生まれた僕とは、明らかに住む世界が違う人間だった。しかし僕は、そのことを一度たりとも卑下したことはなかったし、背伸びをして彼女の住む世界にあわせた気持ちもなかった。むしろ僕は僕で、これまでの自分の住んでいた世界とは違う、単に別の世界に足を踏み入れただけだと感じていたし、そこはとても居心地がよかった。ちょうど、アメリカに留学した時の、異言語異文化の中での居心地のよさのように。しかしそれはある意味、二人にとっては「夢の世界」だったのかも知れない。

付き合い始めて間もなくのこと、そう、季節は夏になっていた。どちらからともなく、お気に入りのレコードを交換しようと言うことになった。さて困った。なぜってその頃の僕は、ギンギンのロック少年だったし、彼女はどことなく大人びたお嬢様だったのだからね。少年はさんざん悩んだ挙句、CSN&Yの「So Far」を選んだんだ。もちろん、ニクソンを憎んだことなんかなかったよ。子供っぽいロック少年が、精一杯の背伸びをして見たということだったのかも知れないね。そして彼女のレコメンドは、クラプトンの「461 Ocean Boulevard」だった。「Please Be With Me」が彼女のメッセージだったのかもしれないし、「I Shot The Sheriff」という告白だったのかもしれない。いや、やっぱり「Let It Grow」だったのかな。今思えば、僕たちはそういう意味ではずいぶんとおませな高校生だった。それ以外は、まるっきり子供だったのだけれど・・・

「アメリカのゲットーに行って、黒人に殺されること」、それが当時の彼女の夢だった。そんな彼女が僕は好きだった。二人とも、同じ東京の大学に進み、ほどなく別れてしまった。僕はその後も、長い間「461 Ocean Boulevard」のレコードを買うことはなかった。なぜならそれは、あの時の彼女そのものだったから。ガラスで作られた精巧な「彼女」そのものだったから。いや、僕たちの、永遠にたどり着くことのない「夢の世界」そのものだったから。

アスファルトがじりじりと音を立てて溶けてしまいそうな、いや強い日差しそのものが地面にこげ付いたような、むせ返るようなある真夏の暑い日、僕は「461 Ocean Boulevard」のCDを買った。空には、あの頃と同じような夏の雲が、自慢げにそびえ立っていた。そして、「夢の世界」と「君たちの夏」はもう終わりだと教えてくれていた。